Vorrei che vi meravigliaste, non solo di ciò che voi leggete,

ma del miracolo che ciò sia leggibile

Vladimir Nabokov

Nel 1892 il neurologo francese Joseph-Jules Déjerine (1849-1917) riportò il caso di Oscar C. , un paziente che gli era stato raccomandato anni prima dall’oftalmologo Edmund Landolt (1846-1926), che non era in grado di leggere.

Il paziente pensando di avere un problema agli occhi aveva consultato Landolt, che scrisse:

Quando gli chiedo di leggere una tavola optometrica, C. non è in grado di nominare le lettere, anche se dice di vederle bene. D’istinto, disegna con la mano la forma delle lettere, ma poi non sa identificarle.

Seppur riuscendo a scrivere perfettamente, a riconoscere gli oggetti e i volti di che aveva intorno Oscar era incapace di leggere. Il neurologo Oliver Sacks (1933-2015) ci ripropone un caso analogo con lo scrittore canadese di gialli Howard Engel che non sapeva leggere. Engel racconta così l’episodio:

Il Globe & Mail del 31 luglio 2001 aveva lo stesso formato di sempre, ma non riuscivo più a leggere cosa c’era scritto. Le lettere dell’alfabeto erano quelle che conoscevo fin da bambino

Da che cosa era dovuta l’alessia pura, l’incapacità di leggere,di Oscar e Howard?Quali sono i meccanismi alla base della lettura?

Sacks ci racconta, in questo articolo, che quando Oscar C. morì a causa di un secondo ictus, Dejerine fece un’autopsia trovando due lesioni al cervello: la prima più recente, che probabilmente era stata la causa della morte, e la seconda più vecchia, che aveva distrutto parte del lobo occipitale sinistro e doveva aver causato l’alessìa. Dejerine era convinto di aver dimostrato l’esistenza di quello che chiamava un “centro visivo per il riconoscimento delle lettere”.

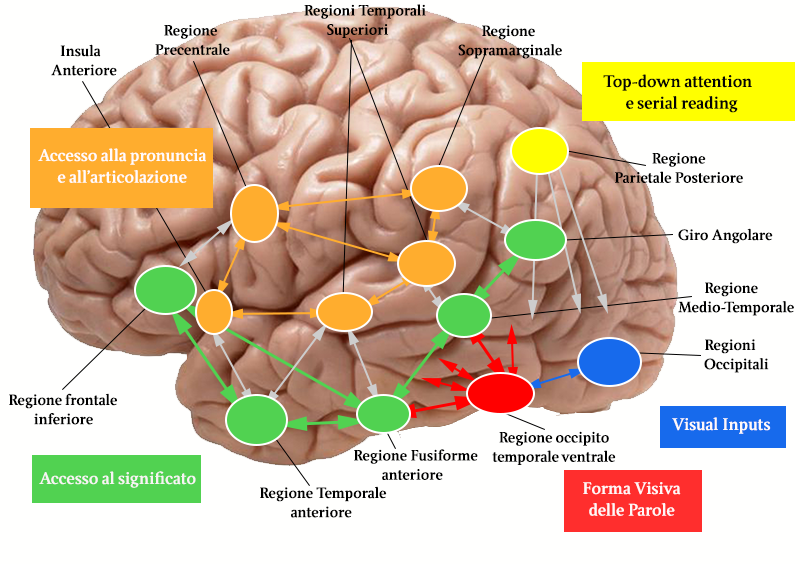

Visual Word Form Area

Lo sviluppo delle tecniche di neuroimaging avrebbero confermato la scoperta del neurologo francese fornendo informazioni sull’architettura dei processi linguisti. Ad esempio le ricerche del neuroscienziato francese Stanislas Dehaene e del suo collega Laurent Cohen suggeriscono l’esistenza di un’area per la forma visiva delle parole (Visual Word Form Area, VWFA) che si troverebbe sul fianco del solco occipito-temporale, un incavo che limita la regione fusiforme dell’emisfero sinistro.

Questa “cassetta delle lettere nel cervello”, come l’ha ribattezzata Dehaene, potrebbe essere la sede del meccanismo per il riconoscimento delle lettere e da qui l’informazione verrebbe ridistribuita nelle altre regioni. Inoltre alcuni autori (Dien & O’Hare, 2008) hanno mostrato che la regione situata lungo la parte anteriore del giro fusiforme sarebbe sensibile al contenuto semantico delle parole, tanto da proporre il termine Area Fusiforme Semantica (Fusiform Semantic Area, FSA).

Questa “cassetta delle lettere nel cervello”, come l’ha ribattezzata Dehaene, potrebbe essere la sede del meccanismo per il riconoscimento delle lettere e da qui l’informazione verrebbe ridistribuita nelle altre regioni. Inoltre alcuni autori (Dien & O’Hare, 2008) hanno mostrato che la regione situata lungo la parte anteriore del giro fusiforme sarebbe sensibile al contenuto semantico delle parole, tanto da proporre il termine Area Fusiforme Semantica (Fusiform Semantic Area, FSA).

La corteccia occipitale inferiore, che comprende il giro occipitale inferiore il giro linguale, potrebbe essere coinvolta nei processi di analisi delle caratteristiche visive delle lettere.

Grazie all’impiego della risonanza funzionale (fMRI) possiamo finalmente sapere che questa area è presente in tutte le persone, più o meno nella stessa posizione a prescindere dal senso di lettura (da sinistra a destra o viceversa).

What is fascinating is that it is at the same location in all of us – whether we read Chinese, Hebrew or English, whether we’ve learned with whole-language or phonics methods, a single brain region seems to take on the function of recognizing the visual word (Dehaene, 2009).

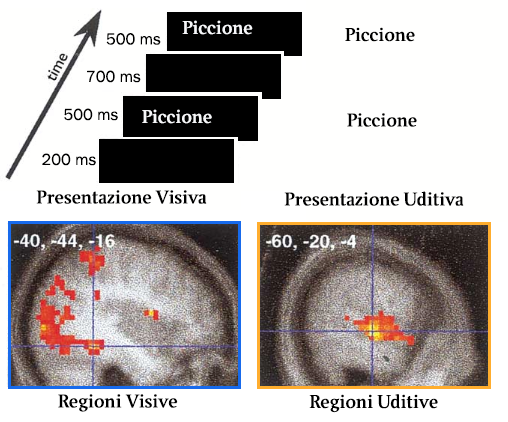

L’indagine delle proprietà di risposta della VWFA hanno evidenziato che la presentazione della medesima parola (ad esempio: piccione) in modalità visiva ed uditiva evoca una risposta di questa regione solo nel primo caso, ma non nel secondo.

Imparando a leggere

Per imparare a leggere dobbiamo organizzare la nostra percezione dei caratteri per questo il sistema visivo dispone di meccanismi d’invarianza che riescono a compensarne i cambiamenti di dimensione, di posizione, di forma.

Leggere non è solo associare un suono a una lettera, ma anche saper riconoscere che la stessa lettera può essere rappresentata sotto molteplici forme (invarianza per forma): pensiamo alla distinzione maiuscole e minuscole (“A-a”, “G-g”).

I ricercatori Thad Polk e Martha Farah (2002) hanno misurato l’attività cerebrale con fMRI di alcuni partecipanti mentre leggevano parole che mescolavano maiuscolo e minuscolo (ad esempio: “BaTtelLo”) notando un’attivazione nella VWF area di pari intensità delle parole normali.

Così gli autori suggeriscono che questa regione contenga una rappresentazione astratta delle lettere e delle parole, indipendente dalla forma particolare delle lettere

Rappresentazione che non varia quindi dalla posizione, dalla dimensione, dal tipo di font o dal tipo di scrittura. Siamo così in grado di riconoscere le lettere anche se variano di dimensione, ad esempio “O” e “o” (invarianza per dimensione) , o qualsiasi sia la loro posizione di presentazione sulla retina (invarianza di posizione o spaziale). Questo meccanismo ci permette di riconoscere una parola indipendentemente dalla sua posizione sulla pagina.

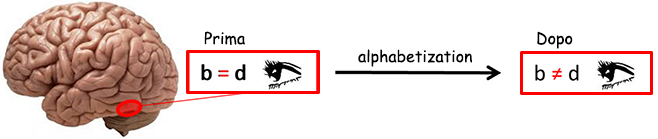

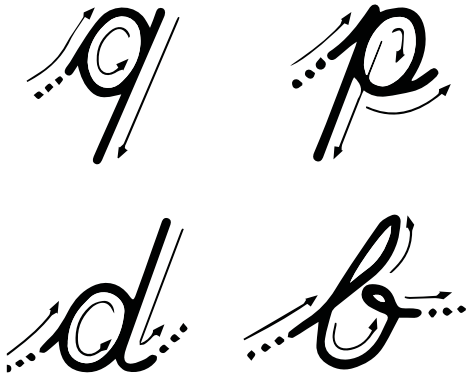

Quando un bambino impara a leggere e scrivere spesso commette errori come il confondere le lettere speculari “b-d”, “p-q”. Questo accade perché “il suo sistema visivo, prima ancora di cominciare a leggere, ubbidisce a un forte vincolo strutturale, assai antico nell’evoluzione, che lo forza a rendere simmetrici gli oggetti che vede” (Dehaene, 2009).

La capacità di riconoscere la simmetria faciliterebbe il riconoscimento degli oggetti: in natura per un primate era un vantaggio riconoscere un albero, una tigre, un volto indipendetemente dall’angolo di rotazione in cui si presentava nello spazio. Quello che era un vantaggio in natura diventa però uno ostacolo per l’apprendimento della lettura.

Imparando a scrivere

Quando iniziamo a scrivere facciamo molta fatica perché ci concentriamo sul gesto grafico perché non riusciamo a padroneggiarlo. Obbligandoci così a ripeterlo.

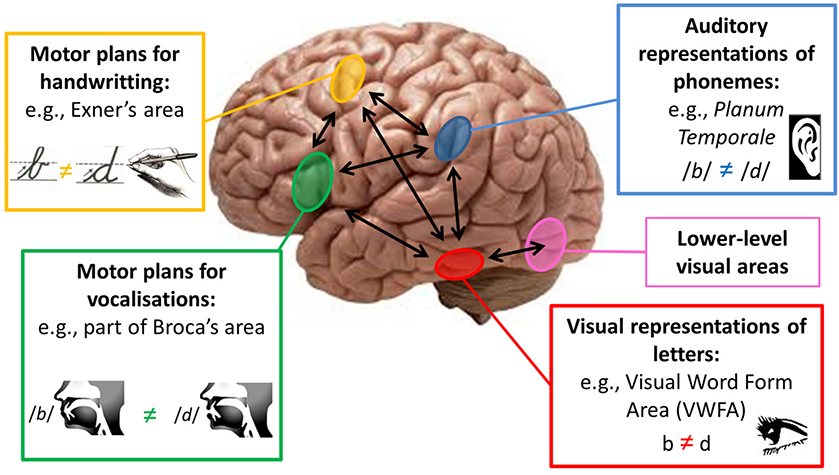

Il bambino imparando a tracciare diverse volte i contorni delle lettere percepisce che i movimenti che compie sono differenti e ne ne articola il suono corrispondente (fosse anche solo a livello mentale).

Attivando così le aree motorie (area di Exner) corrispondenti ai gesti compiuti mentre scrive o ne simula a mente l’azione. Da qui l’apprendimento motorio verrebbe trasferito “alla via visiva ventrale che riconosce gli oggetti”.

Il bambino impara a prestare attenzione all’immagine delle lettere in un orientamento particolare. Impara a vederle come tracce a due dimensioni piuttosto che come volumi che possono ruotare nello spazio (Dehaene,2009)

Nel momento in cui il bambino inizia a scrivere acquisendo l’atto motorio relativo alla corrispondenza grafema-fonema si realizza un rinforzo tra uditivo, visivo, propriocettivo e motorio che romperebbe la simmetria (“How does literacy break mirror invariance in the visual systeme?”, 2014).

La scomparsa della simmetria dopo l’alfabetizzazione confermerebbe l’ipotesi del riciclaggio neuronale: la preesistenza in tutti i primati di un’area cerebrale che non si è mai evoluta per la lettura, ma che si è adattata a questo nuovo compito.

Greads: bibliografia

Sitografia

[1] Stanislas Dehaene, Your Brain on Books, Scientific American, 2009

[2] Oliver Sacks, A Man of Letters, NewYorker, 2010

[3] Rossella Ferrari, Cervello E Complessità: Il Linguaggio, Brainfactor, 2011

References

[1] Stanislas Dehaene et al, The Visual Word Form Area: A Prelexical Representation of Visual Words in the Fusiform Gyrus, Neuroreport, 2002

[2] Thad A. Polk, Martha J. Farah, Functional MRI evidence for an abstract, not perceptual, word-form area, Journal of Experimental Psychology, 2002.

[3] Dien & O’Hare, Evidence for automatic sentence priming in the fusiformsemantic area: Convergent ERP and fMRI findings, Brain Res, 2008

[4] Dehaene, Nakamura, Cohen, Why do children make mirror errors in reading? Neural correlates of mirror invariance in the visual word form area, Neuroimage, 2010

[5] Dehaene, Cohen, The unique role of the visual word form area in reading,Trends Cogn Sci, 2011

[6] Stanislas Dehaene, Inside the Letterbox: How Literacy Transforms the Human Brain, Cerebrum, 2013

[7] Pegado,Nakamura, Hannagan, How does literacy break mirror invariance in the visual system?, Front Psychol, 2014